Le Système Éducatif Américain!

Quand on s’installe aux USA avec des enfants qui vont à l’école primaire, au collège ou au lycée, on constate de nombreuses différences avec la France. Je considère personnellement qu’il n’y a pas un système meilleur que l’autre, simplement deux systèmes différents, mais on verra que ces distinctions ont un impact sur le comportement des personnes et forment la culture via l’éducation. On observera également pourquoi le système américain fabrique davantage d’entrepreneurs que le système français, même si on apprend plus dans les domaines de la science et de la culture dans le système éducatif français.

Correspondance des classes

En France, l’école primaire dure 5 ans avec des classes dont les noms, qu’on se le dise, sont assez étranges: Cours Préparatoire, Cours Elémentaire 1ère année, Cours Elémentaire 2ème année, Cours Moyen 1ère année, Cours Moyen 2ème année. Puis, nos petits français étudient 4 années au collège, de la sixième à la troisième et, enfin, 3 années au lycée, à savoir les classes de Seconde, Première et Terminale.

Aux Etats-Unis, c’est beaucoup plus simple, plus logique et à l’endroit: les élèves étudient du 1st grade jusqu’au 12th grade. L’école primaire dure 5 ans, comme en France, mais le « Middle School« , l’équivalent du collège français, dure 3 ans aux USA, contre 4 ans en France et le « High School« , l’équivalent de notre lycée, dure 4 ans au lieu des 3 ans dans les lycées français.

En voici le résumé dans le tableau ci-après:

Dans les régions qui ont l’habitude de recevoir des étrangers (comme, entre autres, la Californie, New York ou Washington DC), le système est très accueillant et s’adapte aux élèves étrangers. En effet, les enfants qui arrivent de l’étranger passent un examen très approfondi de langue qui dure une demi-journée. Puis, en fonction du résultat, ils suivent des cursus différents. La plupart des établissements sont habilités à délivrer un enseignement d’ESL, l’intitulé des enseignements pour les élèves étrangers notamment (ESL= English as a Second Language). En général, plus les enfants arrivent tôt (quand ils sont jeunes) aux USA, plus leur adaptation est rapide. Pour ce qui est des élèves français, même ceux qui arrivent au lycée (en 3e ou en 2nde), ils rattrapent souvent leur retard avant d’arriver à l’université.

Comme en France, il y a aux Etats-Unis quelques réunions d’information pour les parents, en soirée, durant les premières semaines qui suivent la rentrée scolaire de Septembre.

Les vacances scolaires sont assez comparables à la France, à l’exception des vacances de février et de la Toussaint qui ne sont pas pratiquées dans la plupart des académies américaines (appelées « districts »).

Comme en France, les rentrées scolaires se font généralement entre le 20 aout et le 10 Septembre, en fonction des académies.

Horaires et Cantine

Contrairement à la France, et contrairement au style de vie américain selon lequel on mange beaucoup et partout, les lycées n’ont souvent pas de cantine mais plutôt un stand buffet. Souvent les horaires au lycée sont entre 7h30 et 14h30, ce qui rend les élèves bien plus matinaux qu’en France. Les élèves mangent un casse-croute à midi et rentrent chez eux pour un déjeuner tardif. Dans certaines familles, le dîner est servi vers 17h30. Se lever tôt et se coucher tôt est dans la tradition américaine de toute la famille, même dans les milieux tertiaires et dans les grandes villes, contrairement à la France où la plupart des Parisiens du secteur tertiaire, à titre d’exemple, commencent le travail après 9h00 et se couchent rarement avant 23h00 (ou 22h00 pour les plus jeunes).

Une différence notable avec la France est l’absence des cartables aux USA. En effet, grâce aux lockers, les casiers qui se ferment à clé et qui sont mis à la disposition des élèves, ces derniers ne sont pas obligés de transporter leur livres et leurs cahiers. Il faut dire que nous n’avons pas connu la période avant internet car, depuis notre arrivée aux USA en 2009, tous les devoirs se font via internet. Les livres en version électronique, le cahier d’exercice ou les work-books sont accessibles dans l’espace virtuel de l’élève. Il n’a donc pas besoin de ses livres à la maison.

Pas de redoublement aux Etats-Unis !

Dans les lycées français, à la fin de chaque année scolaire, le conseil de classe qui réunit les professeurs, décide ou non du passage de l’élève en classe supérieure, en fonction de ses notes. Si l’élève n’a pas les notes ou la moyenne satisfaisantes, alors le conseil de classe n’hésite pas à le faire redoubler. De la même manière, pour le choix des filières, le conseil de classe doit approuver la proposition de l’élève ou des parents. Dans tous les cas, l’étape d’avancement est la classe. Par exemple, on dit qu’un élève qui finit la classe de 2nde, passe en classe de Première, si ses notes sont au-dessus de la moyenne.

Aux Etats-Unis, ça se passe différemment. On n’empêche pas le passage à une classe supérieure. En fait, il n’y a pas de conseil de classe de fin d’année comme en France et le passage à la classe supérieure est automatique, sauf cas extrême et rare. Tout ce que l’administration demande, dans un lycée californien par exemple, est un total de 160 crédits sur l’ensemble du lycée afin d’octroyer le diplôme des études secondaires à l’élève. Cela représente en moyenne 40 crédits par an, ou 20 par semestre ou encore 10 par trimestre. Il est à noter que l’année scolaire, malgré l’existence des vacances scolaires d’été, de Noël et de printemps, est composée de 2 semestres chacun comportant 2 trimestres.

La plupart des cours (ou des matières) permettent de comptabiliser 5 crédits par trimestre, si les notes, ou les « grades » en anglais, obtenues lors des examens, mais aussi tout au long du trimestre par la réalisation des devoirs, des travaux d’équipe ou des travaux pratiques, sont satisfaisantes. Les notes satisfaisantes pour pouvoir obtenir les crédits sont A, B, C et D. Une note F ne donne pas droit au crédit (voir le système de notation ci-après). Les autres notes, quelles qu’elles soient, permettent de comptabiliser les 5 points de crédits. Leur différence impacte la moyenne appelée le GPA ou le Grade Point Average, mais leur contribution aux crédits, et donc au diplôme de fin de lycée, est identique. En début de chaque semestre, aidé par son conseiller d’orientation, le lycéen choisit ses cours (ou matières) dont le nombre total est de 6. Chaque cours pourrait lui rapporter 5 crédits, soit un total de 30 crédits au maximum par trimestre. On comprend bien que les 160 crédits nécessaires pour l’obtention du diplôme ne sont pas difficiles à atteindre. L’administration oblige un minimum de crédits en mathématiques et en anglais, sur l’ensemble des 4 années du lycée, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour l’élève qui choisit ses cours en fonction de ses centres d’intérêts. En effet, seul en mathématiques (algèbre et géométrie) et en anglais, obtenir un F obligera l’élève à reprendre ce cours lors du trimestre prochain, sans perdre l’acquis des autres cours et surtout sans perdre une année. Si la note F est obtenue pour tous les autres cours, alors l’élève peut tout simplement l’ignorer et continuer car, comme on l’a vu, il pourra largement se rattraper plus tard pour atteindre le total des 160 crédits requis.

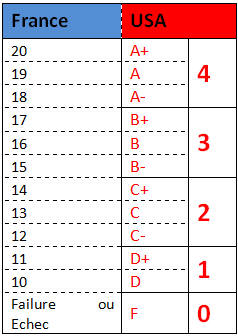

Le système de notation

Aux Etats-Unis, contrairement à la France, il n’existe pas de système de notation bien rationnalisé. De plus, le système de notation pratiqué dépend à la fois des Etats et des établissements. En France, la notation est sur 20. Une note au-dessus de 10 est acceptable mais ne l’est pas en-dessous. C’est très clair. Tandis qu’aux Etats-Unis, on compte au moins 3 systèmes; les lettres, les chiffres et les pourcentages. Je décrirai ici les systèmes les plus répandus et notamment ceux que je vois pratiqués en Californie, tels que les a connu ma fille, ex-lycéenne et désormais étudiante à l’université. Le système de notation est d’abord basé sur les lettres, de A à F, avec des nuances de + ou de – . C’est la base de la notation. Néanmoins, les notes ou « grades » ne sont pas très pratiques pour en faire des moyennes sur plusieurs matières, ce qui nous oblige donc à passer aux chiffres, d’où le GPA, qui est l’équivalent de notre « moyenne » comme on vient d’en parler, et qui est sur 4. Le tableau ci-dessous établit les correspondances entre les systèmes de notation français et américain d’une part, et entre les lettres et les chiffres américains d’autre part, sur une échelle linéaire. Cela engendre une interpolation linéaire entre la note maximale (20 en France et A+ aux USA) et la note passable (10 en France et D- aux USA).

Attention ! Ce tableau n’a rien d’officiel ni d’universel car les pratiques des établissements sont différentes dans chaque Etat mais également entre les établissements secondaires et les établissements supérieurs. Certains établissements considèrent qu’un B vaut 3.5 pour le calcul du GPA tandis que d’autres ajustent de 0.3 points les + et les -. Il s’agit d’un tableau pour vous donner une idée mais il faut se renseigner dans chaque établissement pour connaitre sa méthode de calcul du GPA.

Gardez à l’esprit que le GPA est un des critères d’admission le plus important à l’entrée des universités américaines. A titre d’exemple, les universités les plus cotées n’acceptent pas les étudiants qui ont un GPA de moins de 3.5 ou parfois 3.75 sur l’ensemble des 4 années du lycée.

Contenu Educatif et Emploi du temps personnalise

Aux Etats-Unis, l’élève choisit ses cours au lycée et à l’université. En Californie, seuls les mathématiques, l’anglais et l’Histoire des Etats-Unis sont obligatoires. Il faut en effet un certain nombre de crédits pour chacune de ses matières, peu importe l’année dans laquelle l’élève les passe. En pratique, il y a au moins une classe de mathématiques et une classe d’anglais chaque trimestre.

Le choix des cours entraine également le choix de l’emploi du temps journalier. Par exemple, dans un lycée donné, le cours de géométrie du niveau du 10e grade a lieu en 2e période chaque jour (i.e. entre 8h30 et 9h30). Ainsi, chaque élève choisit non seulement ses cours, mais il/elle compose en même temps son emploi du temps journalier de la période 1 à la période 6. C’est tous les jours le même programme tout au long de chaque trimestre, et ce jusqu’au trimestre suivant. Les classes se déroulent dans des salles définies, les professeurs restent dans la même salle et les élèves passent d’une classe à l’autre, sans que l’ensemble des élèves d’un cours constituent une classe. En effet, l’élève peut se trouver avec un « class-mate » en période 1 et un autre en période 2 puisque chacun a fait des choix différents. De cette manière, les élèves finissent par se connaitre à l’échelle du lycée et pas seulement à l’échelle d’une classe, car il y a de fortes chances que deux élèves se retrouvent dans une classe à un moment ou à un autre au cours de ces 4 ans ou de ces 16 trimestres. Ainsi, contrairement à la France où les élèves ont un emploi du temps hebdomadaire et sont regroupés par classe, aux Etats-Unis l’emploi du temps est journalier et individuel, et les cours sont choisis à la carte.

Moins de Science, Plus d’Entreprenariat, et Plus Pragmatique?

Concernant le contenu des cours, on constate moins d’avancée dans les matières scientifiques, sur le plan théoriques (surtout en Maths), par rapport a la France, mais des cours avec un contenu bien plus pratique, utile et en rapport avec l’économie et même l’entreprise. Voici quelques exemples de cours, en section générale du lycée (disponible pour tous les étudiants) :

- Cours d’Economie: Gestion du budget Personnel: Se servir d’Excel pour gérer un budget d’étudiant.

- Cours d’Economie: Gouvernance d’Entreprise et structure du capital: Détail du fonctionnement d’une C-Corporation (l’équivalent d’Une Société Anonyme en France), avec la constitution du Conseil d’Administration, les assemblées générales, etc. ou encore les différences entre les actions ordinaires et les actions préférentielles.

- Cours de Conception et Développement d’un site web.

Encourager ou Punir? La carotte ou le bâton?

D’un point de vue psychologique, la différence la plus importante entre les systèmes de notation français et américain n’est pas tant dans le mécanisme de notation, mais plutôt dans l’esprit de la notation. Les professeurs sont particulièrement plus généreux dans leurs notes aux USA par rapport à la France. Obtenir un A est quelque chose de très courant alors qu’en France obtenir une note de 20/20 ou même au-dessus de 17/20 au lycée signifie une performance relativement exceptionnelle. Le meilleur élève d’une classe de seconde en France a probablement une moyenne qui est autour de 15, mais si on convertit le 15 au système américain, un B- ou un GPA de 3 correspond à quelqu’un qui se trouve dans le dernier tiers de la classe. Cette grosse différence est parfois un obstacle ennuyeux lors du transfert des lycéens ou des étudiants de l’enseignement supérieur de la France vers les USA.

Afin d’établir une correspondance des notes, qui tient compte non seulement de la logique rationnelle du système de notation, mais également de la pratique culturelle ou des habitudes de notation des profs, on peut établir une correspondance selon le tableau ci-dessous (attention tout ceci reste subjectif):

A mon avis, cette tendance n’est pas un hasard. Elle résulte d’une mentalité éducative américaine qui est basée sur l’encouragement et non sur la punition. L’éducateur américain, qu’il soit un professeur ou un parent, est constamment en train d’encourager l’enfant. Pour nous Français qui n’avons pas l’habitude, c’est même énervant quand nous ne sommes pas directement concernés. Que ce soit en sport ou dans les études, on voit des enfants américains qui échouent clairement une épreuve et reçoivent malgré tout l’encouragement des parents. En France, on a plutôt tendance à punir les mauvais résultats. Je ne porterai pas de jugements sur ces deux mentalités éducatives, mais je constate la très grande différence entre les deux. En fait, je pense qu’en fonction du caractère des enfants, l’un ou l’autre des systèmes peuvent être plus ou moins efficaces. Certains caractères, plutôt durs, ne sont pas dérangés par le système punitif qui les pousse à s’améliorer davantage. D’autres personnalités, plus sensibles, se développent mieux dans un environnement qui les encourage.

Une jeunesse moins mature!

Un des constats les plus frappants de la société américaine, par nous Français, est le manque de maturité des jeunes américains. Certains diront que même les moins jeunes américains sont des « gamins ». Mon propos n’est pas un constat général mais une différence très notable du comportement des jeunes, adolescents et adultes; dans un créneau d’âges de 16 à 24 ans. En général, les jeunes Français dans cette tranche d’âge sont bien plus matures que leurs homologues américains. On le voit à travers les domaines dans lesquels ils s’épanouissent, leurs loisirs, leurs sujets de conversation et leur humour.

Je pense que le système éducatif basé sur l’encouragement qui, on le verra, a énormément d’avantages, est la cause de cet inconvénient! Les jeunes sont quelque part protégés de la dureté de la vie et sont cocoonés par les parents, le lycée et même l’université.

Les Universités

Le système de choix des cours et des crédits que les élèves apprennent à pratiquer au lycée se prolongent à l’université. Très souvent, les étudiants ne savent même pas ce qu’ils vont faire comme études et prennent des cours qui les intéressent pendant les deux premières années, avant de s’orienter vers un « major » ou une discipline à partir de la 3e année.

Dans les universites américaines on obtient un Bachelor avec un certain nombre de crédits (souvent entre 120 et 160, en fonction des universités) souvent au bout de 3 à 4 ans. Il s’agit d’un Bachelor of Science ou BS dans les branches scientifiques et d’un Bachelor of Arts – BA dans les sciences humaines. Souvent, cette formation peut être complétée par un Master, soit un Master of Science – M.Sc. soit un Master of Business Administration – MBA. Le doctorat nécessite encore 3 à 4 ans de recherche (Ph. D.).

Parlons maintenant d’une différence de taille concernant les parcours universitaires. Pour obtenir en France un diplôme de médecine, pharmacie, ingénieur, dentiste, vétérinaire, avocat, et bien d’autres formations, la décision se prend en Terminale et les études qui mènent à ces diplômes commencent juste après le Bac. Aux USA, on commence par des études communes générales et on décide après. Par exemple, pour devenir médecin, on obtient d’abord un B.S. (4 ans) de biologie ou de sciences naturelles ou d’autres études scientifiques avant d’intégrer une Medical School qui mène à la médecine au mieux 4 ans plus tard. Autre exemple: pour devenir avocat, on peut commencer par un BS ou un BA en sociologie, langues, économie, ou bien d’autres branches, avant d’entrer en Law School.

A côté des universities, on trouve également les Community Colleges qui délivrent des diplômes de « Associates », en 2 ans d’études, qui coûtent moins cher et qui permettent surtout de transférer vers les universities, si les résultats sont bons.

Le principal défi des universités américaines est leurs frais de scolarités et les coûts annexes extrêmement élevés. A titre d’exemple, en Californie, les budgets annuels des étudiants, y compris les frais de scolarités, des livres, d’hébergement, de nourriture et de transport, sont de $20 000 (en community college, où il n’y a quasiment pas de frais de scolarité) à $80 000 (en MBA) en passant par une moyenne de $40 000 pour des études undergraduate dans une université publique. Les jeunes diplômés commencent alors souvent leur vie professionnelle dans une situation de surendettement car la plupart d’entre eux a été obligée de recourir aux emprunts d’étudiants pour pouvoir financer ses études. Plus la formation du jeune à été longue comme la formation d’avocats ou de médecins, plus la dette est importante, dépassant parfois plusieurs centaines de milliers de dollars.

Personnellement je pense que nous allons voir une révolution sur cette partie du système, avec l’émergence des MOOCs (massive open online course) dans le prolongement des formations à distance (eLearning) qui sont notamment soutenues par des universités prestigieuses comme le MIT, Stanford, Berkeley et les autres. Elles ont en effet commencé à offrir, sur internet et gratuitement, les mêmes formations qu’elles délivrent sur campus.

Le rang de classement: une réalité ignorée en France!

Parlons maintenant d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur; le rang de classement à l’Ecole. En France, l’Education Nationale ne veut pas entendre parler du rang de classement. Sous des prétextes complètement insensés et probablement sous influences gauchistes, les Français ont fini par supprimer cette notion fondamentale de l’éducation des enfants. Moi qui ai reçu une éducation primaire et secondaire dans un établissement international à Téhéran, tenu par des prêtres catholiques Salésiens venant d’Europe, où le rang de classement était un des critère fondamentaux d’appréciation des performances d’un élève, par lui-même d’abord et par son entourage ensuite, et qui ai suivi une éducation française, disons le, « compétitive », d’abord en classes préparatoires aux Grandes Ecoles, puis au concours d’entrée à l’Ecole Centrale, je n’imaginais pas un système de notation scolaire dénué de la notion de « rang de classement »! Je ne conçois toujours pas comment on peut s’en affranchir jusqu’en Terminale. C’est ce que j’ai découvert en France, mais seulement quand j’ai eu des enfants à l’Ecole. Je me souviens toujours quand ils me donnaient leurs notes: « Papa, aujourd’hui j’ai eu 14/20 ». Comment je pouvais savoir si c’était une bonne ou une mauvaise note, sans connaitre le classement de mon enfant. Donc, en toute logique, je demandais: « …Ah ok mais ça te classe comment? ». Il me répondait: « Je ne sais pas Papa. » Puis, je demandais: « Combien était la moyenne de la classe? » et souvent la réponse était: « Je ne sais pas, elle nous l’a pas dit. » Je commençais à m’énerver: « Alors c’est une bonne note ou une mauvaise note? » réponse: « Je ne sais pas, mais je crois que c’est une bonne note. Gauthier à eu 12 et Jonathan 15. » Sachant que ces deux derniers étaient de bons élèves, surtout Jonathan, je concluais « vaguement » que 14 devait être probablement plutôt une bonne note et je le félicitais « vaguement ».

Alors pourquoi en France on évite la comparaison de la performance des enfants? A-t-on peur qu’ils décident de se donner plus? Qu’ils veulent gagner? Devenir compétitifs? Et finalement devenir entrepreneur? C’est cela qu’on craint?

C’est purement de l’hypocrisie

Pourtant même en France, pour devenir médecin, ingénieur ou business man, il faut passer par des concours, très compétitifs au demeurant, avant d’entrer dans les Grandes Ecoles d’Ingénieur ou de Commerce ou en faculté de Médecine. Pire, dès la fin du collège, le conseiller français d’orientation et le conseil de classe interdisent aux élèves qui n’ont pas les bons résultats de s’orienter vers les branches scientifiques et procèdent de force à la sélection naturelle. En fait ils remplissent d’abord les classes scientifiques. Mais c’est injuste car on n’a pas prévenu les enfants que ne pas être meilleur que les autres aura des conséquences. C’est exactement comme une course d’athlétisme en préparation au championnat, dans laquelle on fait courir les candidats un par un pour éviter qu’ils se voient et qu’ils puissent se comparer, et on ne leur dit surtout pas seuls les 3 plus rapides seront sélectionnés pour le championnat. Les faire courir sans leur donner les règles du jeu; c’est cela qu’on inflige à nos enfants en leur supprimant le rang de classement. Si ce n’est pas de l’hypocrisie alors qu’est-ce que c’est? On cache a l’enfant la réalité compétitive qui l’attends, on sélectionne l’orientation au lycée, en fonction de son niveau, sans même qu’il se rendent compte que l’orientation va directement décider de son admission plus tard aux enseignements de première catégorie. Une fois arrivé au BAC, il découvre tout d’un coup, et sans y être préparé, tout un dispositif super-compétitif: les différents concours, les classes préparatoires, et autres mécanismes de mesure de compétitivité du jeune étudiant.

Sur ce point, le système américain est plus équilibré. Pas de concours d’entrée aux universités comme dans les grandes écoles françaises, mais une notion de rang de classement omniprésent, depuis la petite enfance jusqu’au Doctorat. Comme je l’ai écrit plus haut, un des systèmes de notes (grades) s’exprime en pourcentage. Il permet à chaque élève de savoir qu’il/elle a performé mieux que x% des élèves, et de se positionner dans le groupe. Le pourcentage est exprimé quasiment pour toutes les notes et par tous les professeurs.

Nous avons supprimé le rang de classement à l’Ecole en France pour éviter de développer la compétition chez l’enfant et de lui mettre la pression, mais je ne serai pas étonné que, tôt ou tard, nous mettions en place un ministre du redressement compétitif pour pallier au manque de compétitivité de la France sur la scène internationale. Un peu tard mais à suivre…

…La suite de l’article a lire dans le livre

Si vous avez aimé le début de cet article, commandez le livre ici, et participez activement a la communauté des entrepreneurs, inscrivez-vous au blog, (en haut a droite de cette page), rejoignez le groupe LinkedIn et aimez la page Facebook sur la droite.

Irvine, Californie, Mars 2013,

Darius Lahoutifard

Commentaires: